那时,天下人的口音、言语,都是一样。他们往东边迁移的时候,在示拿地遇见一片平原,就住在那里。他们彼此商量说:“来吧,我们要作砖。”把砖烧透了。他们就拿砖当石头,又拿石漆当灰泥。他们说:“来吧,我们要建造一座城和一座塔,塔顶通天,为要传扬我们的名,免得我们分散在全地上。”耶和华降临,要看看世人所建造的城和塔。耶和华说:“看哪,他们成为一样的人民,都是一样的言语,如今既作起这事来,以后他们所要作的事就没有不成就的了。我们下去,在那里变乱他们的口音,使他们的言语彼此不通。”于是,耶和华使他们从那里分散在全地上。他们就停工,不造那城了。因为耶和华在那里变乱天下人的言语,使众人分散在全地上,所以那城名叫巴别(就是变乱的意思)。

——《创世记》11:1-9

巴别塔神话

地球上目前存在着大约4000-6000种语言,无论是和英语比较,还是互相之间相互比较,它们看起来都是如此的不同。然而按照乔姆斯基“普遍语法”的观点,如果有一位来自火星的语言学家,他必然会认为:地球上的人类所说的都是同一种语言,只不过是在词语上互相不同而已。

如果说人类语言拥有一个共同的“祖语”,则无法解释为何“克里奥尔语”或者“手语”这样不依赖与任何“祖语”的语言也拥有相似的语法结构,也无法解释为何有些语言在演化中从一种语法类型转换成另外一种,甚至可以在集中类型之间来回变换。并且,不同语言中的一些共性也说明普遍语法并不单单起源于人类拥有相似的逻辑(心智活动)而是专门的语言特征。

那么又是什么原因造成了地球上不同语言之间的差异呢?和物种进化类似,语言的变迁也存在遗传、变异和隔离的过程。语言上的“变异”也叫做“革新”,而“遗传”则更依赖与语言的“学习”,但造成语言之间差异的,则是“隔离”。“学习”并非人类特有的天赋,但“语言学习”不同于其他的学习,是从“心理语法”语法出发达成和他人交流的过程。在语言的“学习”中,“革新”让某些语言特征发生变化,然后逐渐传播开来,由于人群的阻隔,语言的革新并不能传递到整个世界。革新在不同的族群中积累,逐渐形成了现在各种各样的语言。

语言的传递依赖于孩子的学习,我们不得不遗憾的说,有越来越多的语言正在在走向消亡。由于世界不同语言人群直接的隔离越来越小,人们都倾向于投身社会的主流语言,以便有更好的经济和社会地位。即便是乐观估计,也将有3000多种语言在下个世纪灭绝。语言的消亡不仅仅是语言学上的损失,语言作为文化载体,它们对应的文化遗产也会随着语言的消亡而消失。正如语言学家肯·黑尔所说:

失去一种语言给世界造成的损失不仅仅是其本身的消亡,更重要的是,它损害了世界的多样性。

天生会说话

所有的婴儿都是带着语言本能来到这个世界的,然而语言的掌握仍然依赖于对语言的“学习”。绝大多数孩子要在1岁左右才能开口说话,直到2-3岁才能流利的说出合法的句子。婴儿在出生之前,所有的神经细胞都已经形成并被分配到大脑的合适部位。但大脑的快速发育在整个童年时期都不会停止。长距离的神经连接在9个月左右才发育完成,并在随后的几年之内都不断生长并成为传导速度更快的髓鞘。神经突触也在9个月到2岁之间不断生长,儿童的神经突触比成人多50%。婴儿的大脑代谢活动水平也比成人更高。因此,一旦婴儿的大难具备了处理语言的能力,语言就迫不及待的发展出来了。

语言的学习必须依赖于三个要素:声音环境、母亲式语型以及自我实践和适当的反馈。与语言的接触是语言学习中必不可少的因素,如果婴儿处在没有语言交流的环境,则“学会”语言不必须也无从谈起。“母亲式”语言拥有较慢的语速、较多的重复和较为夸张的强调的语调,内容更多的描述的是眼前的事物,而且语法也更为严谨(正确率高达99.44%),因此婴儿可以更容易的把语音和心语——思维语言——对应起来。最终的飞跃则发生在不断的实践和来自父母的反馈,儿童在语言学习中更像是自然研究者而不是实验研究者,虽然他们不会直接听命与父母对语法的修正,但是他们会根据自己的话是否被人理解来判断是否使用了正确的词和语法。儿童会从与父母的交谈中总结出一条基本的语法规则,并逐渐谨慎的尝试说出让别人理解的句子。

不得不说,正如大家都知道的,成年人在学习第二语言时比同年学习母语要困难的多。当然,儿童接受了母亲式语言的指导,不害怕犯错误,也没有第一语言的干扰,但更多的证据表明,年龄才是儿童在语言学习上拥有优势的最大原因。与其说成年人的语言学习能力发生了退化,不如说人类在婴儿时期拥有超凡的语言学习天赋,因为越早的学习语言意味拥有越强的生存机会,因此进化的结果保留了童年拥有语言学习天赋的优势。

语言的起源和进化

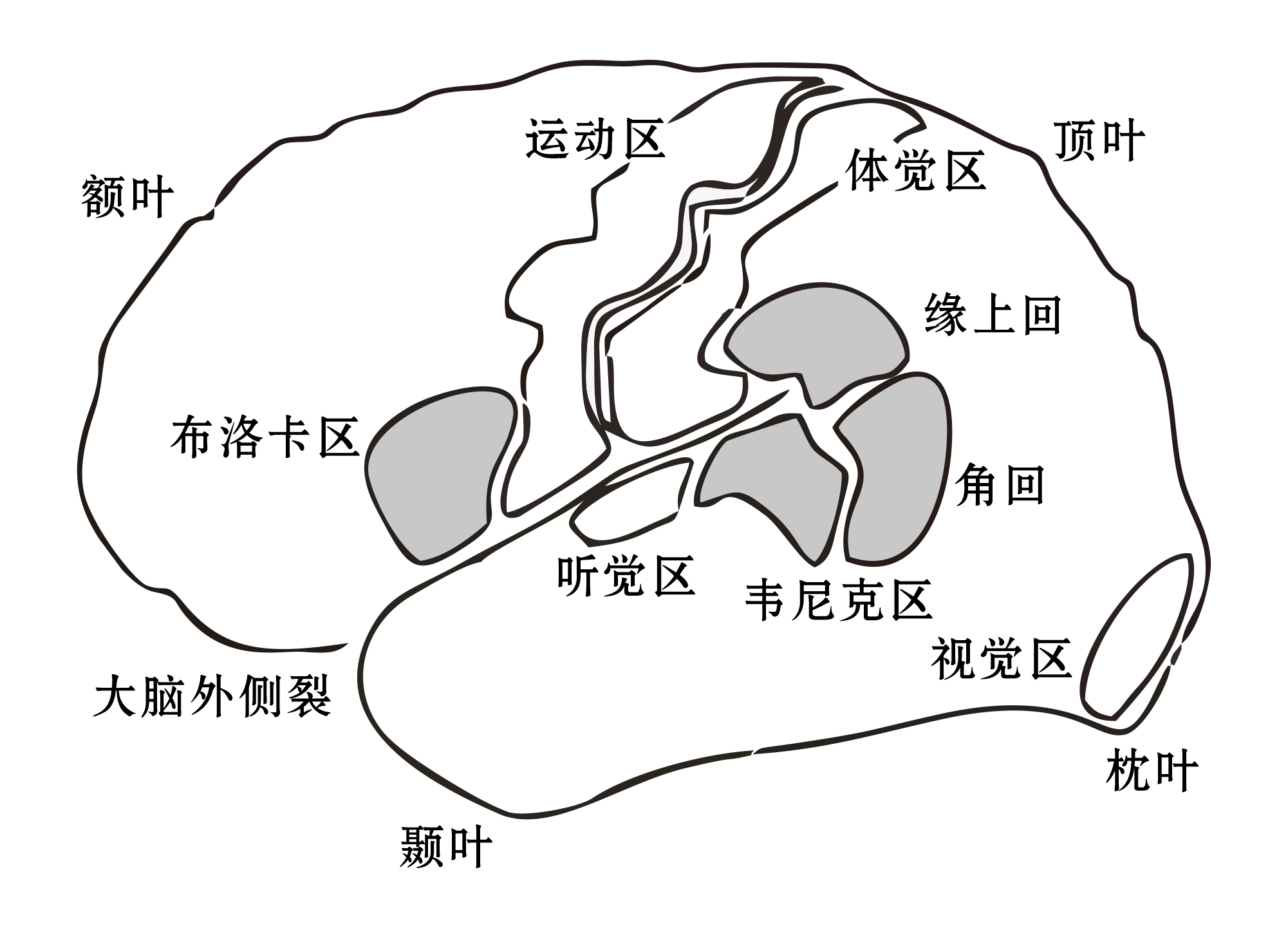

我们不仅仅可以从人类学和语言学的角度出发得出语言是人类的本能,更重要的现代神经科学的研究表明,人类大脑有着专门的区域负责处理语言信息,所有由脑损伤引起的语言障碍中,损伤部位位于左脑外侧裂周区的病例占到了98%。我们几乎可以认定,人类的语言由这一区域控制。在其他的灵长类动物中,它们的叫声不是由大脑皮质所控制,而是由脑干和大脑边缘系统中的神经组织所控制的。这些是大脑较为古老的设计,主要负责情绪发泄。人类的非语言发生,如哭泣、大笑或者痛苦哀嚎都是有皮质下中枢控制,和负责语言的部分是相互独立的。

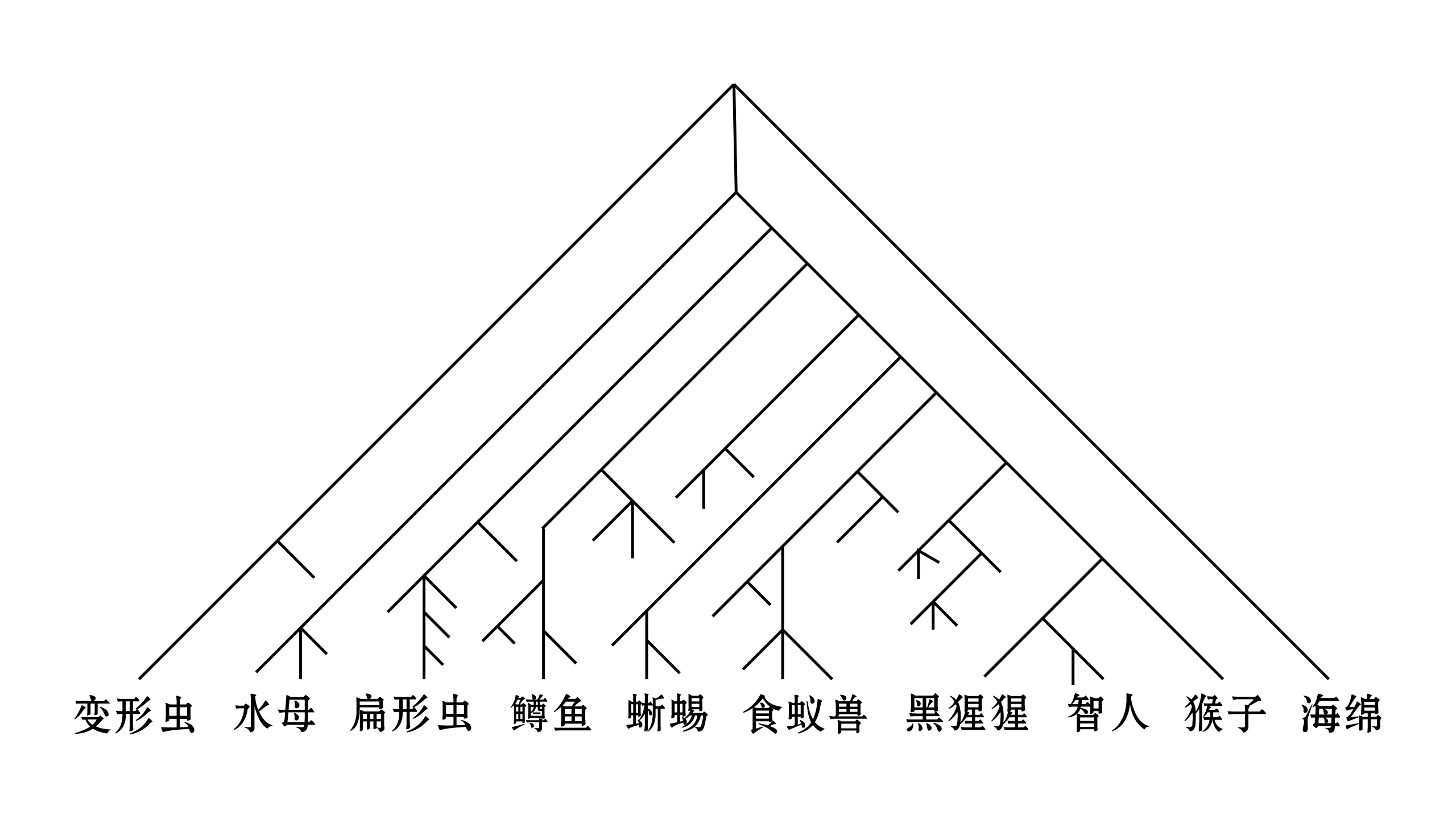

相比于与人类有着较近血缘的其他灵长类动物,人类不仅仅在发声器官和制造,感知声音的神经回路上有所改进,即使抛开人类有较强的学习能力不谈,人类为获得语言能力进化出了一个大脑的独立区域来处理语言信息。这看似大爆炸式的进步似乎看起来和自然选择的进化过程相违背。但我们常常忽略,物种的进化并不是阶梯式的直接相连,而是树状的结构,因此,现存的其他灵长类可能在还没有进化出语言器官之前就和智人分道扬镳了。

乔姆斯基认为语言是一种复杂的设计,但语言的出现可能并不是自然选择的优势,就像飞鱼不得不落入水中、由钙构成的骨骼必然是白色一样,人类的大脑也许也是被迫装有负责普遍语法的神经回路的。他写道:

这些技能(比如说学习语法)很可能是大脑结构特性的副产品,而这些特性乃是因为其他原因而发展出来的。这些被进化选中的特性也许包括:较大的体积、更多的皮质面积、大脑半球的功能特化,以及其他一些可以想见的特性。在进化过程中,大脑也完全可能拥有其他各式各样的特性,但最终却未被选中。这并非一个奇迹,而只是进化的正常工作。我们目前还不知道,在人类进化的特定条件下,当多达10亿的神经细胞被放入一个篮球大小的空间里时,物理规律是如何起作用的。

但我们也许也可以从其他角度思考这个问题,毕竟自然选择的优势依赖的是长期的积累而不是显著的差别,即使某个突变只能引起1%的生存优势,在数万年之后,也能让这个突变被保留下来。现如今的语言系统已经非常强大,我们很难想象语言能力出现初期智人的生存状态,但可以肯定的是,就像眼睛、手肘或者其他精密的器官一样,语言并不是一步就实现从黑猩猩到现代人类的飞跃的。

在过去不到1000年的时间里,英语已经从一种词序自由、高度屈折、主题突出的语言(就像其姐妹语:现代德语)转变为一种词序固定、较少屈折、主语突出的语言。古英语和中古英语里的不规则动词是现代英语的两倍多,“chide”“geld”“abide”“cleave”的过去式分别是“chid”“gelt”“abode”和“clove”。现代社会中,随着语言学研究的深入和人类交流的密切,语言系统也发生着日新月异的变化。对达尔文来说,这正是“生命景观的壮丽之处”:

在这个行星按照万有引力的既定法则循环往复运行的同时,无数最美丽、最奇特的类型从一个如此简单的开端进化而来,而且现在还在继续进化。

如果说语言是人类的一种可遗传的本能,那么人类对语言的好奇则远远超过对于其他本能的讨论。直立行走解放双手也是人类获得巨大成就的重要进化结果,但几乎不会有人问人类是如何实现直立行走的。那么对语言的好奇心究竟来源于何处呢?原因很简单,语言是人类思维和外界交流的途径,人们对语言更好奇,是因为人们更想了解人类的本性。

复杂语言普遍存在于每个人、每种文化之中,而且它们都拥有一套相同的心理设计。一旦意识到这一点,所有语言就不再陌生,即便一字一句都听不懂。我们能够透过表面的音韵看到底层的结构,从而真切地体会到我们都拥有相同的心智。

你可能也喜欢: